Éducation, transmission, émancipation

(mise en forme encore en chantier)

Introduction

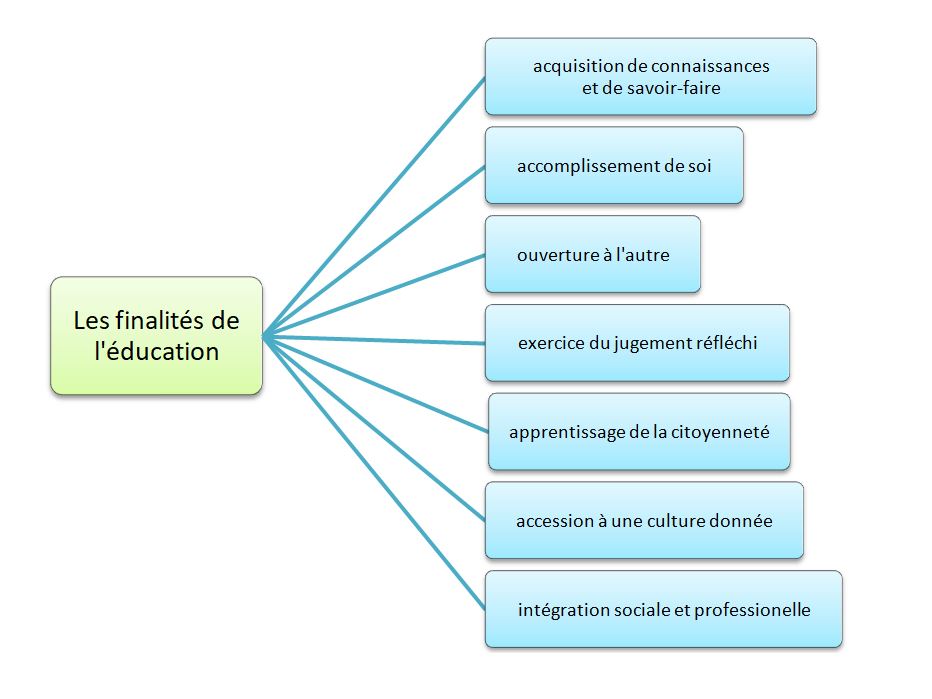

a. Les finalités de l’éducation

b. Le problèmes inhérent à l’éducation

Étymologie latine : ex-ducere, conduire hors de (l’ignorance)

L’éducation est intellectuelle mais aussi morale et physique ; elle fournit le cadre qui doit empêcher à l’individu de s’égarer et de prendre « le mauvais chemin »…

La difficulté liée à l’éducation tient à son ambivalence : si sa finalité est de nous émanciper, de nous perfectionner, elle est aussi amenée à nous encadrer, nous pousser à nous « conformer » (= suivre une norme) voire nous « normaliser », nous formater… L’éducation est donc fondamentalement normative.

N’y a-t-il pas alors un risque qu’elle vienne brider notre personnalité, notre créativité et des talents que l’école ne reconnaît ou ne valorise pas ?

Un autre problème est celui du programme, qui favorise l’accès au savoir tout en en restreignant la portée : que faut-il transmettre ? et qui décide de la valeur des enseignements ? On voit là le risque que toute éducation ne devienne propagande voire endoctrinement…

c. Peut-on envisager une éducation non normative?

Un énoncé normatif, ou norme, nous dit « ce qu’il faut faire (ou ne pas faire) », souvent en lien avec certaines valeurs.

DC : normatif//descriptif

Un ensemble de normes fournit ainsi un cadre pour notre action et notre conduite, cadre qui pourra être plus ou moins épanouissant ou contraignant…

Se crée alors un conflit entre :

– une éducation réellement épanouissante et émancipatrice

– un cadre qui risque d’être trop strict, contraignant voire oppressif, et aussi ennuyeux

Alors, au lieu d’une éducation qui finalement « impose » à l’enfant ce qu’il doit faire ou doit savoir, ne pourrait-on pas envisager un cadre souple et ouvert qui « donne envie » à l’enfant d’apprendre et de découvrir par lui-même ? C’est cette optique que développera notamment Rousseau dans son célèbre traité d’éducation Emile…

DC : contrainte/liberté

L’éducation, entre émancipation et reproduction sociale

1. Les fondements historiques de l’éducation

A. L’éducation humaniste (XVème, XVIème siècles)

a. La rupture de la Renaissance

La Renaissance opère une rupture avec l’enseignement médiéval (les sept arts libéraux : trivium et quadrivium), en lien avec une critique du formalisme scolastique jugé trop rigide et impersonnel.

Avant cela, les savoirs n’avaient pas pour finalité d’éveiller ou d’améliorer les individus mais d’inculquer un savoir formel et logique, sans finalité sociale ou économique ; ce qui fut jugé trop impersonnel ou restrictif à partir de la Renaissance, avec l’émergence de l’humanisme et de la foi dans le progrès de l’individu. On cherche alors à créer un lien plus intime au savoir, qui va devoir permettre de développer les qualités de chacun et tendre vers un modèle d’excellence par la raison.

b. L’exemple de Rabelais dans Gargantua (1534)

Ces sont ces deux modèles éducatifs qui s’opposent dans ce récit :

– Thubal Holoferne est l’incarnation des maîtres sophistes, qui représente l’ancien système (apprentissage par cœur, mémorisation stérile)

– Ponocrates est un maître humaniste qui incarne la pédagogie nouvelle (par observation, expérience, en lien avec le monde réel)

C’est maintenant un idéal de formation complète qui est visé, aussi bien intellectuelle que physique : « mens sana in corpore sano » (esprit sain dans un corps sain)

B. Des Lumières à la République: l’instruction du plus grand nombre

a. Condorcet et l’instruction publique

A la Révolution s’impose l’idée que c’est à la nation d’éduquer ses citoyens. En effet, si le pouvoir est confié au peuple, celui-ci doit pouvoir prendre des décisions éclairées, avoir conscience de ses devoirs, être autonome dans son jugement et exercer pleinement sa raison.

Condorcet va être à l’origine d’une refondation du système éducatif, désormais organisé par l’État, en préférant parler d’instruction publique plutôt que d’éducation nationale.

Il s’agit avant tout de transmettre des connaissances objectives et universelles et d’épanouir les individus, plutôt que de servir les valeurs républicaines et de modeler les citoyens. L’État doit avoir un rôle limité: il ne doit pas inculquer la vérité mais former les esprits contre l’erreur. L’objectif est de former les citoyens capables d’apprécier et corriger la législation.

Distinction importante : « instruction publique » vs « éducation nationale »

– L’instruction publique vise la transmission de savoirs objectifs et universels, et l’épanouissement de l’individu

– Éducation nationale vise à inculquer des valeurs républicaines et modeler le citoyen

b. Le mythe républicain

L’idéal d’instruction du plus grand nombre a forgé un véritable mythe républicain, selon lequel l’école allait permettre une ascension sociale.

Jules Ferry, avec les lois votées entre 1881 et 1886, rend l’école obligatoire, laïque et gratuite (pour les 6-13 ans), dans la lignée de Condorcet, avec sécularisation du corps enseignant et instruction morale non religieuse.

L’expression « hussards noirs de la République » (due à Charles Péguy) désigne alors les instituteurs de la Troisième République dévoués à l’instruction du peuple, symbolisant l’engagement pour l’éducation laïque et républicaine.

Ces derniers ont une mission d’émancipation qui consiste à sortir le peuple de l’ignorance par l’éducation.

La littérature de l’époque est riche en témoignages souvent admiratifs de la mission et du rôle des instituteurs

Exemples littéraires : Camus, Pagnol, Charles Juliet témoignent de cette mission républicaine.

C. L’école à l’ère moderne : une réflexion sur les pratiques innovantes

Critique des méthodes traditionalistes et autoritaristes

Le XIXème siècle voit se renouveler la critique des méthodes d’éducation trop traditionnelles et autoritaires, qui peuvent s’avérer fort dommageables pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant.

Réf : Jules Vallès, L’enfant (1869)

Hugo déjà dénonçait cette mauvaise pratique dans son vers « L’aube vient en chantant et non pas en grondant »

Au début du XXème siècle, Maria Montessori, dans la lignée des préconisations d’un Rousseau, veut « mettre l’enfant au cœur de son activité », suivie en France par Célestin Freinet pour qui il s’agit d’éveiller l’enfant, non de le dresser.

Aux États-Unis, c’est le philosophe pragmatiste John Dewey qui prône une éducation du « learning by doing », par laquelle il s’agit de rendre les choses intéressantes et de diriger son attention…

2. S’émanciper des déterminismes culturels : le combat pour l’éducation des filles

A. Une longue tradition d’ignorance imposée aux femmes

a. Une éducation limitée au domestique et au religieux

Longtemps les femmes ont été tenues dans l’ignorance, sous le prétexte qu’être une bonne maîtresse de maison était suffisant : s’occuper des enfants et des contingences matérielles au quotidien ne nécessitait pas un savoir particulier.

Quand éducation il y avait, elle était purement religieuse afin de maintenir les femmes dans la vertu.

Réf : La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette

Lorsque Mme de Chartres, mère de la princesse de Clèves, repéra l’inclination que sa fille avait pour le duc de Nemours, tandis qu’elle était mariée, elle lui rappela ce principe de vertu : « Songez ce que vous devez à votre mari ; songez ce que vous vous devez à vous-même, et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille, retirez-vous de la Cour ». Pourtant restée bien chaste, la princesse est rappelée à l’ordre selon les préceptes religieux appris.

c. Une vision toujours restrictive du rôle féminin (chez Fénelon et Rousseau par exemple)

Si des essais tentent d’ouvrir la voie à l’éducation des femmes, dès le XVIIe siècle, comme ceux de Gabrielle Suchon, érudite et féministe, d’autres écrits ferment la porte à ces espoirs.

Dans son Traité de l’Éducation des filles (1687), Fénelon fait un constat : « Rien n’est plus négligé que l’éducation des filles ». Mais ce qu’il préconise les restreint une nouvelle fois à la sphère domestique : « Venons maintenant au détail des choses dont une femme doit être instruite. Quels sont ses emplois ? Elle est chargée de l’éducation de ses enfants ; des garçons jusqu’à un certain âge, des filles jusqu’à ce qu’elles se marient, ou se fassent religieuses. » Ce rôle des femmes dans l’éducation des enfants sera repris par Condorcet.

Quant à Rousseau, il estime que les femmes « doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu’il leur convient de savoir ». « Ainsi, poursuit-il, toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance. »

B. Les pionnières de l’émancipation

a. Harriet et John Stuart Mill

Cet assujettissement auquel les femmes furent soumises pendant plusieurs siècles, J.S. Mill, philosophe et son épouse Harriet, le dénoncèrent dans un essai De L’Asservissement des femmes, 1869. Y est réfutée l’idée qu’il y aurait une « essence féminine ». L’explication viendrait plutôt du fait que les femmes aient accepté presque naturellement et inconsciemment ce statut d’objet, qui infusa en elle par habitude. Une femme savante était moquée, finalement autant qu’une jeune femme naïve sortie du couvent, comme on peut le découvrir dans Les Liaisons dangereuses.

b. Olympe de Gouges : Droits de la femme et de la citoyenne (1791)

Olympe de Gouges rédigea en 1791 Les Droits de la femme et de la citoyenne : révolutionnaire, pionnière du féminisme, elle incitait les femmes à se joindre pour défendre leur droit : « Femmes, ne serait-il pas grand temps qu’il se fît aussi parmi nous une révolution ? Les femmes seront-elles toujours isolées les unes des autres, et ne feront-elles jamais corps avec la société, que pour médire de leur sexe et faire pitié à l’autre ? ».

c. Simone de Beauvoir : critique de l’assignation au rôle d' »être-autre »

Comment ne pas évoquer Simone De Beauvoir lorsque l’on parle de l’émancipation des femmes ? D’emblée, on peut se pencher sur Le Deuxième sexe, 1949, essai mal accueilli en son temps. En effet, l’ouvrage fut controversé en ce qu’il fut reçu comme militant, là où la philosophe envisageait d’abord cet écrit de manière encyclopédique. Elle y invitait à revoir le destin de femme qui n’avait rien de déterminé. Si la société des années 1940-1950 n’accordait pas à la femme la place qui lui était due, il ne tenait qu’à la responsabilité de chacune, selon Simone De Beauvoir, de changer cet état de fait. Cette émancipation ne pouvait venir que de la solidarité entre les hommes et les femmes, du contrôle des naissances, de l’accès au travail pour les femmes. C’est peut-être son autobiographie Mémoires d’une jeune fille rangée qui nous éclaire davantage sur ce qu’était l’éducation des petites filles au début du XXème siècle. Une photographie parlante de cette époque dans laquelle évolua la jeune Simone, en quête d’émancipation. Comme beaucoup de petites filles, la place et l’aura du père furent importantes. Du sien, Simone dit : « Il m’avait subjugué ». Sa prestance, son statut, ses connaissances lui conféraient une place centrale naturelle dans la famille. Pourtant, la conception que cet homme avait de la femme était d’un autre temps : « La femme est ce que le mari en fait » pensait-il. À l’érudition admirée du père, s’oppose l’image de la mère qui se plie docilement aux contingences du quotidien : tenue de la maison, éducation des filles, respect des bonnes manières… C’est pourquoi Simone voyait en sa mère « ce niveau ordinaire ». Rien de méprisant dans sa remarque, mais c’est ainsi que la place des femmes se concevait.

Pour aller vers la belle aventure de devenir soi, il aura fallu que la jeune Simone combatte les préjugés, les croyances, les déterminismes. Elle fait d’ailleurs part des regrets de son père qui a bien perçu les qualités intellectuelles de sa fille : « Quel dommage que Simone ne soit pas un garçon, elle aurait fait Polytechnique ! ». L’accompagner vers cette émancipation n’était donc pas une évidence pour celui qui aurait apprécié que la jeune fille se conduise comme les autres : « Il aurait pu s’accommoder d’une fille exceptionnelle à condition qu’elle évitât soigneusement d’être insolite », fit-elle remarquer. Pour celle qui voulait « anticiper (s)on destin de femme », ses premières contraintes furent non pas perçues comme liées au sexe, mais liées à l’âge. C’est ultérieurement, qu’elle se rendit compte de l’empêchement qui fut le sien d’être née femme et éduquée comme telle. Dans Le Deuxième Sexe, elle fait remarquer que « chez la femme, il y a, au départ, un conflit entre son existence autonome et son « être-autre », on lui apprend que pour plaire, il faut chercher à plaire, il faut se faire objet ; elle doit renoncer à son autonomie ». Et de poursuivre : « Moins elle exercera sa liberté pour découvrir le monde, moins elle osera s’affirmer comme sujet ». Au XXème siècle, la philosophe Barbara Cassin poursuit cette idée que « nous n’avons pas à vaincre, nous avons à refuser le modèle ». Et c’est ce que tendent à prouver des mouvements féministes que nous connaissons.

C. Le féminisme et le problème du genre

a. Une prise de conscience récente

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle et au XXe que des progrès plus décisifs sont accomplis en matière d’émancipation, à la faveur des certaines avancées sociales, politiques mais aussi médicales (contraception, avortement). Dans les années 1960, le Mouvement de libération des femmes, sous la houlette d’intellectuelles comme Simone de Beauvoir (1908-1986), a contribué à mettre au jour les rouages du patriarcat et les manifestations de la domination masculine. Quelques décennies plus tard, l’essor des gender studies, nées dans les milieux académiques américains, a déconstruit l’essentialisme sexuel grâce à une approche culturelle du féminin et du masculin. Ces travaux de recherche ont fait émerger une philosophie qui considère que nous ne naissons pas homme ou femme mais que ce sont la société et ses normes culturelles qui construisent notre identité sexuelle. Ces dernières années, les grandes vagues de contestation portées par les réseaux sociaux contre le harcèlement (#MeToo, #BalanceTonPorc) ont libéré la parole des femmes et favorisé, dans l’opinion, la prise de conscience générale des progrès à accomplir en matière d’égalité entre les sexes.

b. Interview de Judith Butler

Depuis la parution de Trouble dans le genre en 1990, la philosophe Judith Butler (née en 1956) est une des chefs de file des gender studies. Ces « études de genre », nées aux États-Unis, tentent de libérer les individus de certaines pressions ou discriminations sociales en questionnant les normes en matière de sexualité, de féminité ou de virilité. Elles montrent que ce qui paraît naturel peut s’avérer culturel, et donc contingent et relatif. Dans l’extrait suivant, issu d’un entretien donné à Philosophie magazine, Butler revient sur son parcours et explique ses grandes idées philosophiques.

Votre thèse portait sur le désir chez Hegel. Qu’est-ce qui vous intéressait dans ce sujet ?

« C’était la double question fondamentale de savoir pourquoi les gens désirent aimer et comment ils décrivent leur désir de vivre. […] Selon Hegel, c’est la reconnaissance que nous désirons et qui nous donne le désir de vivre ; sans reconnaissance, ce désir est impossible*. Cela m’a donc intéressée pour toutes sortes de raisons personnelles, en particulier parce que j’étais une jeune lesbienne qui essayait de comprendre s’il existait des normes susceptibles de reconnaître mon propre désir; je voulais savoir si j’étais capable de vivre dans un monde où il n’y aurait pas de normes reconnaissant mes désirs. »

*Selon Friedrich Hegel (1770-1831), le désir humain ne porte pas seulement sur des objets matériels (nourriture, vêtements, etc.), mais aussi et surtout sur d’autres désirs : les êtres humains désirent être désirés, et désirent être reconnus. C’est ce qui explique par exemple qu’on puisse désirer intensément une médaille qui n’a pourtant aucune valeur matérielle.

Cela concernait donc déjà l’identité, qui va rester un thème important dans vos travaux suivants…

Il me semble intéressant d’observer que l’on dépend fondamentalement d’autrui pour être la personne que l’on est. Il est impossible que je puisse connaître mon identité en m’extrayant du contexte social. Mon identité est indissociable du problème social de la reconnaissance. Nous dépendons de catégories sociales existantes, et c’est indépendamment de nous qu’elles existent. Dès lors, la seule manière d’être reconnu est souvent de se conformer à une catégorie identitaire, qu’elle nous convienne ou non. Or cette catégorie nous préexiste et est déjà en circulation dans le monde ; lorsque nous aspirons à ce que notre identité soit reconnue, nous ne pouvons le faire qu’en entrant dans cette circulation. Il nous faut ainsi travailler en permanence avec les normes existantes. »

Selon vous, notre identité d’homme ou de femme n’a rien de naturel. Mais n’y a-t-il pas de fait des différences biologiques entre les sexes ?

«Vous savez, je ne suis pas tout à fait idiote; je sais qu’il y a des différences biologiques entre les sexes et je ne les nie pas. Mais dire ces différences ne suffit pas, il nous faut aussi les spécifier. Or, dès que nous essayons de le faire, nous entrons dans des interprétations de ces différences, intensément culturelles. Ainsi, on me dit : « Les femmes peuvent enfanter, les hommes ne le peuvent pas – n’est-ce pas une différence? Vous ne pouvez pas le nier ! » Mais la vraie question c’est : il y a quantité de femmes qui ne peuvent ou qui ne veulent pas avoir d’enfants. Faudrait-il dire qu’elles ne sont pas des femmes ? Si nous disons que les femmes se différencient des hommes par cette capacité, mais que, en fin de compte, cette capacité n’est pas essentielle à ce qu’elles sont, nous sommes dans un moment culturel, nous utilisons une norme culturelle comme moyen de définir une différence biologique. Et, dans une telle discussion, il n’est pas vraiment possible de discerner ce qui relève du biologique et ce qui relève du culturel. »

« Interview de Judith Butler sur les études de genre », par S. Flasspöhler et M. Hyatt, © Philosophie magazine, n° 66, février 2013, p. 70-71.